Link: https://antipsi.noblogs.org/post/2023/01/15/morto-un-opg-se-ne-fa-un-altro/

MORTO UN OPG SE NE FA UN ALTRO

Siamo una rete di collettivi antipsichiatrici e singole persone da anni impegnate sul territorio a contrastare il ruolo sempre più ingombrante che la psichiatria si vede riconoscere all’interno della società, e i meccanismi attraverso i quali si espande sempre più capillarmente e trasversalmente al suo interno come strumento di controllo sociale.

Il 28 gennaio alle 10:00 saremo in presidio a Bologna davanti al carcere della Dozza per portare il nostro calore e la nostra solidarietà alle detenutə, e per contestare la così detta “Articolazione Tutela Salute Mentale” (ATSM) – sezione psichiatrica – presente a Bologna unicamente all’interno del femminile. Nonostante infatti gli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) siano ufficialmente chiusi dal 2015, all’interno delle carceri italiane continuano ad essere presenti “repartini psichiatrici” per contenere e sedare quelle recluse e quei reclusi che non si adattano al contesto carcerario, che esprimono disagio, difficoltà emotive o squilibri durante la detenzione.

Perché esistono ancora sezioni psichiatriche in carcere se gli OPG sono stati chiusi?

Nel 2014 chiusi gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) il Ministero della Giustizia con una circolare del D.A.P. (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) ha istituito le A.T.S.M. (Articolazioni Tutela Salute Mentale).

Bisogna sapere che la legge 81/2014 riserva agli autori di reato dichiarati “incapaci di intendere e di volere per infermità mentale” – definiti “folli rei” – un iter giudiziario diverso da quello destinato ai comuni, che prevede le Residenze sanitarie per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), istituite, appunto, dopo la chiusura degli OPG. In questo iter giudiziario la pericolosità sociale di derivazione manicomiale la fa ancora da padrona, ma non tutti però finiscono nelle Rems. Nello specifico le Articolazioni Tutela Salute Mentale sono sezioni istituite nelle carceri per quelle detenute e quei detenuti con una valutazione psichiatrica sopravvenuta alla detenzione, quindi successiva al giudizio – definiti “rei folli” – e che non possono perciò accedere alle Rems, che prevedono inoltre già di per sé lunghe lista di attesa.

Cambiano le parole ma non la sostanza, morto un OPG se ne fa un altro

Le Articolazioni Tutela Salute Mentale sono luoghi di annichilimento della personalità che esasperano la sofferenza della detenzione con l’isolamento prolungato, la contenzione psicologica, fisica e farmacologica. Si tratta di strutture che non solo non hanno nulla di “terapeutico” ma che nascono proprio per la necessità dell’istituzione penitenziaria di contenere e sedare le intemperanze dei ristretti in relazione al contesto detentivo. Voragini su cui non vogliamo siano spenti i riflettori.

Direzione e medici all’interno delle ATSM possono mettere in atto proroghe in modo estremamente violento e discrezionale (30 giorni prorogabili che possono tradursi in mesi di isolamento), questo nonostante sulla carta, a seguito della sentenza 99/2019 della Consulta, sia prevista la possibilità che il giudice possa disporre che, la persona che durante la detenzione manifesti una “grave malattia di tipo psichico”, venga curata fuori dal carcere e quindi concederle, anche quando la pena residua sia superiore a 4 anni, la misura alternativa della detenzione “umanitaria” o in “deroga”, come già previsto per le persone detenute con gravi malattie fisiche.

Il carcere-manicomio

L’ambiente carcerario può essere terribilmente nocivo per coloro che sono sfornitə di strumenti adeguati. Le difficoltà evidenti di una vita “libera” fatta di precarietà, impoverimento di beni materiali, reti sociali e di conseguenza di qualità del vivere, depauperano anche quelle risorse soggettive utili ad affrontare l’impatto con una quotidianità come quella carceraria. Gli addetti ai lavori denominano con “sindrome da prigionizzazione” le profonde difficoltà, l’alienazione e la sofferenza che la detenzione può comportare. La solitudine, la fatiscenza strutturale degli ambienti, gli spazi freddi e ristretti, l’alto numero di reclusə, l’insalubrità del cibo, l’assenza di acqua e docce adeguate, gli psicofarmaci a profusione e, se va bene, la tachipirina per ogni esigenza, l’impossibilità ad accedere a prevenzione, visite specialistiche, nonché a seguire i propri percorsi terapeutici, esasperano la reclusione causando fragilità, menomazioni e patologie che spesso dal carcere si protraggono anche dopo la scarcerazione. Condizioni dove l’eccezione non è tanto la ‘malasanità’ ma trovare medici non conniventi con le guardie. Il non rispetto del principio di territorialità inoltre rende ancora più dura l’esperienza della detenzione.

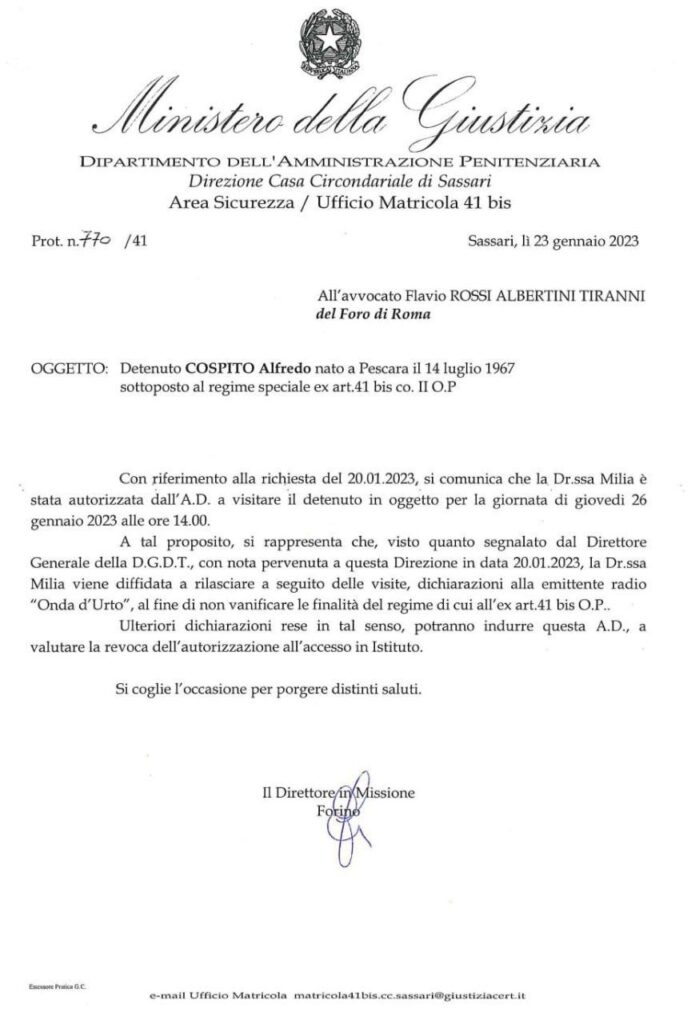

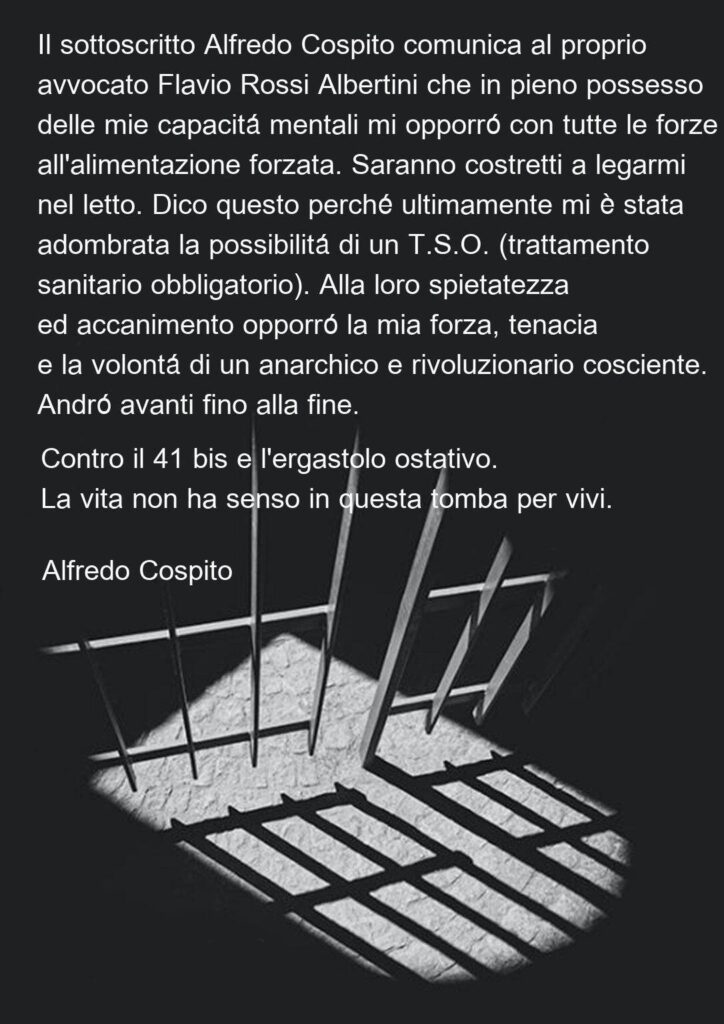

Una quotidianità carceraria che oltre ad essere priva di dignità umana è, post pandemia e post rivolte, sempre più soggetta a soprusi di ogni tipo: dalla potenziata discrezionalità di ogni singola Direzione carceraria e Sanitaria, all’abuso di potere delle guardie penitenziarie. Senza considerare che il timore dei contagi e delle conseguenti politiche di gestione da parte delle Direzioni continua a rappresentare una fonte di ansia per chi è reclusə, oltre che uno strumento di vessazione e ricatto. Non adattarsi può tradursi in chiusura in sé stessi nel tentativo estremo di individuare una via di fuga. Come “fughe”, in fondo, sono spesso i numerosi suicidi e i moltissimi gesti autolesivi che ogni giorno si susseguono nelle patrie galere. Nel 2022 sono state 84 le persone detenute che hanno scelto il suicidio e chissà quante l’hanno tentato. E questi sono i numeri ufficiali, spesso in difetto. Numeri che si uniscono ai segni indelebili lasciati dalle torture fisiche e psichiche, nonchè dai processi, seguiti alle rivolte del marzo 2020, rivolte soppresse con la morte di almeno 14 detenuti (quelli di cui si hanno riscontri ufficiali) e con le violentissime mattanze che non possiamo nè vogliamo dimenticare, un grido rimasto inascoltato. Le disposizioni decise dall’amministrazione penitenziaria per “arginare” il pericolo dei contagi si tradussero nel 2020 nel totale isolamento delle persone detenute dal resto del mondo. Una quotidianità rinchiusa nelle celle, sempre però sovraffollate, poiché tutte le attività furono sospese. Niente colloqui con i familiari, impediti gli ingressi a qualsiasi operatore esterno. I criteri che caratterizzano il regime del 41bis furono estesi, di fatto, a tutte le sezioni presenti nelle carceri, così come la stessa norma prevede qualora lo Stato lo ritenga opportuno. In piena emergenza sanitaria, infatti, si decise di sottoporre interi reparti a molte delle rigide regole previste per questo regime piuttosto che adottare soluzioni volte alla riduzione del sovraffollamento e quindi ai rischi di contagio, sull’onda del più bieco e cinico giustizialismo che da anni caratterizza le politiche dei governanti di questo paese. In questi mesi il 41bis, regime di totale isolamento e di deprivazione sensoriale, da sempre presentato dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA) e dai maggiori organi di informazione come lo “strumento più efficace nella lotta alla mafia”, ha rivelato la sua vera essenza: una tortura normata. E ciò è stato possibile grazie alla drammatica scelta del compagno Alfredo Cospito che ha definito la quotidianità all’interno di quelle sezioni “una tomba per vivi” ed ha intrapreso, dal 20 ottobre 2022, uno sciopero della fame ad oltranza contro il 41bis e l’ergastolo ostativo, due “abomini del sistema penitenziario”.

Per noi non si tratta di costruire altre sezioni o “repartini”, ma di svuotare quelli già esistenti

Quelli che parlano solo di sovraffollamento nelle prigioni sono gli stessi che le hanno riempite con le loro leggi razziste e liberticide: oltre il 35% della popolazione detenuta è in carcere per violazione della legge sulle droghe, circa il 30% della popolazione carceraria fa uso di sostanze o ha problemi di dipendenza che spesso esordiscono o si cronicizzano/acutizzano proprio durante la detenzione (alla faccia del tanto declamato “recupero sociale”). Questo grazie a leggi come la Fini/Giovanardi, la Bossi/Fini, la Cirielli, le leggi sulla sicurezza volute da Minniti e Salvini. Politiche repressive il cui bersaglio non è certo il grande narcotraffico – un giro miliardario che allo Stato e alle sue mafie fa evidentemente comodo così – ma, come sempre, chi non ha documenti, mezzi di sostentamento, reti sociali o non è spendibile in termini di profitto. Una caccia alle streghe che conferma la funzione primaria del carcere come strumento di governo e gestione delle diseguaglianze e del conflitto sociale, volto al mantenimento dell’ordine attuale, fatto di sfruttati e sfruttatori. Una guerra a bassa intensità affinché il processo di accumulazione capitalista proceda senza soluzioni di continuità, che mira a spostare il limite di tolleranza delle sfruttate e degli sfruttati, sempre un po’ più in là. Quando qualcuno prova a rompere questo monopolio, restituendo un’infinitesimale parte della violenza statale viene duramente repressə, come avvenuto dopo le rivolte del marzo 2020.

Bologna: il repartino psichiatrico femminile con la sezione “nido” accanto

A Bologna l’Articolazione Tutela Salute Mentale prevede cinque posti e coinvolge unicamente il femminile. La collocazione isolata degli ambienti e il numero esiguo delle recluse previste conferma gli aspetti di segregazione che caratterizzano la sezione. Ad oggi nonostante diverse pressioni per la chiusura dell’articolazione non solo questa è ancora aperta ma addirittura millantata sui giornali come esempio “pragmatico” da seguire ed estendere.

Nel 2020/2021 lavori di ristrutturazione ne avevano comportato la chiusura provvisoria, quindi il trasferimento delle detenute presenti in quel momento in “articolazioni analoghe fuori regione”. Tra queste vogliamo ricordare Isabella P., 37 anni, accusata di furto, estorsione e minaccia a pubblico ufficiale, morta il 15 febbraio 2021 nel carcere femminile di Pozzuoli a causa delle massicce dosi di psicofarmaci somministratele e dei trattamenti ricevuti. Sarebbe dovuta uscire nel 2026, era alla sua settima carcerazione. Era considerata una detenuta difficile. A 18 anni aveva subito il suo primo Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Gli stessi lavori di ristrutturazione che hanno visto trasferire Isabella hanno portato all’inaugurazione, a luglio 2021, della nuova “sezione nido”, tre celle adiacenti all’articolazione salute mentale per detenute madri con bambini fino a tre anni. Il Garante dei detenuti ha dichiarato di sentirsi “preoccupato” per l’apertura di questa sezione accanto ai locali dell’articolazione psichiatrica, dai quali, giorno e notte, uscirebbero “grida e lamenti”. Purtroppo nonostante la legge 62 del 2011 indichi in questi casi di favorire gli arresti domiciliari e /o la creazione di case famiglia protette, ad oggi rimane assente un concreto interessamento per il superamento anche di questi istituti.

Per questo invitiamo tuttə sabato 28 gennaio a Bologna e a Imola, per una giornata di lotta antipsichiatrica, approfondimento e scambio.

Assemblea antipsichiatrica

SABATO 28 GENNAIO GIORNATA ANTIPSICHIATRICA

Bologna

Alle 10:00 presidio a Bologna davanti al carcere della Dozza per portare il nostro calore e la nostra solidarietà alle detenutə, e per contestare la così detta “Articolazione Tutela Salute Mentale” (ATSM) – sezione psichiatrica presente a Bologna unicamente all’interno del femminile – oltre che la recente sezione “nido”, istituita accanto.

Imola (Spazio autogestito Brigata Prociona)*

Alle 13:30 pranzo a cura del Vascello Vegano a sostegno della biblioteca antipsichiatrica del Collettivo Strappi

Alle 18:00 presentazione del libro “Divieto di Infanzia. Psichiatria, controllo e profitto”.“Attualmente a scuola sono sempre di più i bambini che hanno diagnosi psichiatriche. L’attuale tendenza dell’insegnamento e della pedagogia è quella di farsi coadiuvare dalla neuropsichiatria ogni qualvolta una bambina o bambino disturba o contrasta i programmi formativi.” Ne parliamo con gli autori Chiara Gazzola e Sebastiano Ortu.

Alle 20:00 cena benefit per la nuova Cassa di solidarietà e mutuo soccorso antipsichiatrica

Alle 21:30 “The Jackson Pollock” live, duo Garage Punk dal sound esplosivo!

* Per raggiungere il Brigata in via Riccione 4 a Imola : dalla stazione uscire sul retro (lato via Serraglio) svoltare alla prima a sinistra (via Cesena) dopodichè la prima a destra è via Riccione.